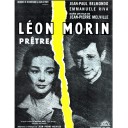

1961年、ジャン=ピエール・メルヴィル監督作品。フランス映画。モノクロ。

大好きなジャン=ポール・ベルモンドの、昨年の死去直後に追悼でやってた「モラン神父」。文芸映画なのでしばらく手が出ず置いていたが(基本彼のアクション・コメディが好きなもので)、デッキの調子が悪く(BDに焼けなくなった)交換直前だし、休みだしとちょろっと見てみた。

…一気に最後まで見てしまったよ…

第二次大戦中、アルプスにも近いフランスの町。イタリア軍の占領下では住民はあまり変わらず暮らしていたが、駐屯するのがドイツ軍に変わると、ユダヤ系住民や共産主義者はゲシュタポを恐れて子どもに洗礼をさせたり逃亡したりと動き出す。

そうした世情不安のなか、無神論者/共産主義者の若い未亡人バルニー(エマニュエル・リヴァ)は、幼い娘(父親はユダヤ系と思われる描写あり)をよそに預けて通信教育の会社で働いていたが、ある時、教区の教会の神父に、気まぐれに無神論的な議論をぶつける。これがモラン神父(ベルモンド)との出会いだった。

教会関係者など権威主義なだけと思っていたのに反し、質素で知的、改革志向で紳士的なモラン神父との会話はバルニーにとっては興味深く心地よいものだった。

以来、バルニーは神父に教会のキリスト教関連書籍を借りたり、定期的に話しに行くようになる。神父がバルニーの家を訪問することもあった。

親しくなった二人はもっぱら信仰について話をするだけなのだが、やがてバルニーは神父への恋心を自覚する。一挙手一投足にムダに意味を求め、彼にキスされる夢まで見てしまう。

だが、神へ純潔を誓うカトリックの神父との恋愛がかなうことはあり得ない。

「もしあなたが神父でなければ…」耐えきれず、ついバルニーが投げかけた、禁じられた問いを神父ははねつける…

モノクロならではの繊細な映像で(ただし台詞はかなり絞って)、とても丁寧に描かれた物語だが、フランス語を解さず時代も違う日本人の私には、細部の読み取りは結構難しい(他の映画DB記事も参照した)。だがそれでも、その時代ならではの様々な立場の人々の思惑が並行して描写されるさま(身の安全を求めファシストにすり寄る人々も、別に断罪されたりはしない)、そして宗教談義が結構面白いのがこの映画の凄いところ。

決して押しつけがましくはしないのだが、全身全霊で相手の心をスキがあればとらえて信仰へ導こうと身構えている若々しいベルモンド神父の「献身的な宗教者」っぷりの(魅力的な)圧と言ったら…。これは改宗されるか恋に落ちるかどちらかしかないね。周囲に若い男が殆どいない時代だし…。宗教って怖いね(笑)

まあ、信仰というのは、自分でどうともできないような他動的に陥るものであるというのはグレアム・グリーンなどの他のカトリック小説でも語られていましたから…。

うん、「情事の終わり」とか思い出したぞ。

そして、淡々とした描写の中にも、じりっじりっと盛り上がっていってしまう女の情念。神の国へと導こうと彼女の家の食卓に座って言葉を連ねる神父の面前で、ふっと意識が(恋愛感情のため)逸れる彼女の手元に包丁がある、あの異様な緊迫感にはしびれました。

そして、「神父を誘惑しようとした」彼女にモラン神父は「告解に来なさい。(全て知っている私になら却って)出来るだろう」と言います。ウワーそう来たか!

そして実際、告解を行った彼女は少しだけ気が楽になります(とナレーションが)。

まあ色々と、うわーそう来たか!というような会話や描写がすずなりなんですが(特に後半)、これ以上は、やっぱり書くのは我慢しよう。

未見のかたはぜひご自分でドキドキしてください。いや、過激なところは全然ない、静かな映画なのですが。

見た人と、アレはねー!アレはきっとこうなんだよねー!いや、まさかこうくるとはねー!とか語り合ってみたい映画です。

ヒロインはともかく、モラン神父の方は、基本的に「内心何を考えているのか」が一切わからないように描かれているので、ある程度は見る側にまかされているのかもしれませんし。

あの態度は「神父じゃなかったら」って言われて少しは図星だったんじゃ、とか、いやー本当に全く頭になかったから驚愕したんだよ、とか、いろいろ言い合ってみたい。

いつか二人は天上で再会するのだろうか、天上で再会したらどうなるのだろうか…

心を揺さぶられて、映画で久々に、ちょっぴり涙がにじみました。

とにかく、予想をはるかに超えて、知的で刺激的で情念たっぷりの映画でした。

エマニュエル・リヴァは清楚な美しさで、でも終盤苦しみに顔がやつれていくのが辛かった。ベルモンドともども主演二人の演技に文句なし。

早く見ればよかった(苦笑)

大好きなジャン=ポール・ベルモンドの、昨年の死去直後に追悼でやってた「モラン神父」。文芸映画なのでしばらく手が出ず置いていたが(基本彼のアクション・コメディが好きなもので)、デッキの調子が悪く(BDに焼けなくなった)交換直前だし、休みだしとちょろっと見てみた。

…一気に最後まで見てしまったよ…

第二次大戦中、アルプスにも近いフランスの町。イタリア軍の占領下では住民はあまり変わらず暮らしていたが、駐屯するのがドイツ軍に変わると、ユダヤ系住民や共産主義者はゲシュタポを恐れて子どもに洗礼をさせたり逃亡したりと動き出す。

そうした世情不安のなか、無神論者/共産主義者の若い未亡人バルニー(エマニュエル・リヴァ)は、幼い娘(父親はユダヤ系と思われる描写あり)をよそに預けて通信教育の会社で働いていたが、ある時、教区の教会の神父に、気まぐれに無神論的な議論をぶつける。これがモラン神父(ベルモンド)との出会いだった。

教会関係者など権威主義なだけと思っていたのに反し、質素で知的、改革志向で紳士的なモラン神父との会話はバルニーにとっては興味深く心地よいものだった。

以来、バルニーは神父に教会のキリスト教関連書籍を借りたり、定期的に話しに行くようになる。神父がバルニーの家を訪問することもあった。

親しくなった二人はもっぱら信仰について話をするだけなのだが、やがてバルニーは神父への恋心を自覚する。一挙手一投足にムダに意味を求め、彼にキスされる夢まで見てしまう。

だが、神へ純潔を誓うカトリックの神父との恋愛がかなうことはあり得ない。

「もしあなたが神父でなければ…」耐えきれず、ついバルニーが投げかけた、禁じられた問いを神父ははねつける…

モノクロならではの繊細な映像で(ただし台詞はかなり絞って)、とても丁寧に描かれた物語だが、フランス語を解さず時代も違う日本人の私には、細部の読み取りは結構難しい(他の映画DB記事も参照した)。だがそれでも、その時代ならではの様々な立場の人々の思惑が並行して描写されるさま(身の安全を求めファシストにすり寄る人々も、別に断罪されたりはしない)、そして宗教談義が結構面白いのがこの映画の凄いところ。

決して押しつけがましくはしないのだが、全身全霊で相手の心をスキがあればとらえて信仰へ導こうと身構えている若々しいベルモンド神父の「献身的な宗教者」っぷりの(魅力的な)圧と言ったら…。これは改宗されるか恋に落ちるかどちらかしかないね。周囲に若い男が殆どいない時代だし…。宗教って怖いね(笑)

まあ、信仰というのは、自分でどうともできないような他動的に陥るものであるというのはグレアム・グリーンなどの他のカトリック小説でも語られていましたから…。

うん、「情事の終わり」とか思い出したぞ。

そして、淡々とした描写の中にも、じりっじりっと盛り上がっていってしまう女の情念。神の国へと導こうと彼女の家の食卓に座って言葉を連ねる神父の面前で、ふっと意識が(恋愛感情のため)逸れる彼女の手元に包丁がある、あの異様な緊迫感にはしびれました。

そして、「神父を誘惑しようとした」彼女にモラン神父は「告解に来なさい。(全て知っている私になら却って)出来るだろう」と言います。ウワーそう来たか!

そして実際、告解を行った彼女は少しだけ気が楽になります(とナレーションが)。

まあ色々と、うわーそう来たか!というような会話や描写がすずなりなんですが(特に後半)、これ以上は、やっぱり書くのは我慢しよう。

未見のかたはぜひご自分でドキドキしてください。いや、過激なところは全然ない、静かな映画なのですが。

見た人と、アレはねー!アレはきっとこうなんだよねー!いや、まさかこうくるとはねー!とか語り合ってみたい映画です。

ヒロインはともかく、モラン神父の方は、基本的に「内心何を考えているのか」が一切わからないように描かれているので、ある程度は見る側にまかされているのかもしれませんし。

あの態度は「神父じゃなかったら」って言われて少しは図星だったんじゃ、とか、いやー本当に全く頭になかったから驚愕したんだよ、とか、いろいろ言い合ってみたい。

いつか二人は天上で再会するのだろうか、天上で再会したらどうなるのだろうか…

心を揺さぶられて、映画で久々に、ちょっぴり涙がにじみました。

とにかく、予想をはるかに超えて、知的で刺激的で情念たっぷりの映画でした。

エマニュエル・リヴァは清楚な美しさで、でも終盤苦しみに顔がやつれていくのが辛かった。ベルモンドともども主演二人の演技に文句なし。

早く見ればよかった(苦笑)

コメント